Gianni Siccardi (1933-2002): Poetas en Generación Abierta (13)

Nada más

No son necesarios

nada más que un hombre y una mujer

para jugar al destino

nada más que unos ojos paralelos

para cruzar el puente de la soledad

No es necesario

nada más que quebrar

los límites de la naturaleza

para rozar las alas de la eternidad

nada más que aceptar el aroma

impasible de la indolencia

para abrir los brazos a la belleza

No es necesario

nada más que el relámpago del deseo

para beber la ebriedad de la vida

nada más que una mirada inocente

para comprender la vida

nada más que una mirada arbitraria

para recuperar el valor de la vida

Preguntas

Sentado en su silla envejecida

el anciano interroga

a la noche.

Afuera

el árbol triste

cubierto de pájaros

sostiene el horizonte.

Las cenizas adormecen

los muelles de la noche,

el cielo sangra.

¿Dónde están los caminos

que dibujaba el sol?

¿Dónde están los días

en que el amor cantaba?

Esta es la hora nupcial.

Las sombras se detienen

al borde de la casa

pero entran rumores

voces impetuosas

siluetas de otro tiempo.

Cuando el anciano cierra

los párpados, empieza la boda

entre el crepúsculo y la noche.

Cuando abre la boca

unas pocas palabras secretas

atraviesan su vida.

Una dicha intransferible

lo mira desde su juventud.

Con los ojos cerrados

entrega confiadamente su pasado

a la noche que comienza.

La bella del Líbano

Ella es más hermosa

que los recuerdos

que entornan deliciosamente los párpados

de las mujeres del Líbano

que el aire que azota levemente las palabras

de las mujeres del Líbano

que el desatino y la furia

que derrama por el día

la gracia de las mujeres del Líbano.

Ella es más hermosa

que el espectáculo de las calles

abarrotadas de espaldas

por la máquina de la oración del Líbano

que los saltos aterciopelados de los gatos

en las noches lujosas del Líbano

que las rutas sacrílegas

que atraviesan los ojos

de los impasibles rufianes del Líbano.

Ella es más hermosa

que la mirada solitaria

de los que dan de comer a los pájaros

en los parques del Líbano

que la unción de los vagabundos

encargados de escuchar la noche en el Líbano

que los pensamientos últimos de los suicidas

en los puentes que cabalgan

sobre el Litani en el Líbano.

Ella es más hermosa

que las miríadas de soles que se encienden

en las medallas cuidadosamente lustradas

en el pecho de los generales del Líbano

que el lento estiércol

de los sonoros caballos militares

en la insolación de los días de desfile del Líbano

que los impíos bombardeos

y las turbias conferencias de paz en el Líbano.

Ella es más hermosa

que la luminosa fantasía de los falsos adivinos

y los verdaderos profetas del Líbano

que la borra de café

que dibuja los caminos del futuro en el Líbano

que la ciencia del porvenir

que corre por los oscuros canales del tiempo

tan vertiginosamente en el Líbano.

Ella es más hermosa

que los lazos de sangre que unen

la humedad, la tortura y los sueños

en las corruptas, hediondas prisiones del Líbano

que los vientos que bate

el árbol de los recuerdos indelebles

de los condenados a muerte del Líbano

que el llanto de Dios

que humedece los cabellos

de las víctimas inocentes del Líbano.

Ella es más hermosa

que la alegría eterna

y las penas violentas

de los jóvenes enamorados del Líbano

que la luz de plata y seda

que sube hacia el cielo

cuando el amante entierra el cuchillo

en el pecho del amante

en los pobres hoteles del Líbano

que la emoción desnuda de los encuentros furtivos

los besos en la garganta

las citas secretas

las cartas inesperadas

los viajes de regreso

que galvanizan los destinos

de los hombres y las mujeres del Líbano.

El funeral del poeta

La balada inmutable del invierno

está por empezar.

Por la distante avenida del cementerio

llegan los cortejos hasta la enorme explanada.

Lágrimas secas

en las caras serias de los hombres

que acompañan a sus muertos.

Al penetrar en la helada capilla

unas mujeres

con respetuosos vestidos negros

lloran sin vergüenza.

Dos poetas esperan sin quererlo

ni tener aún conciencia de la muerte

el ataúd que no llega

como si se negase a escuchar

la voz profesional del sacerdote

que reza antiguas palabras estériles

en la fría tarde de junio.

En la entrada de la helada capilla del cementerio

seis hombres transportan un féretro.

Llevan las mandíbulas rígidas

y lágrimas secas en las caras serias.

Más atrás van unas mujeres

con ceremoniosos trajes negros

llorando sin vergüenza

pero pudorosamente

porque allí hay dos extraños

sin saber que esos dos hombres

desearían rebobinar el film de la vida

mientras esperan el cortejo

que trae el cadáver que fue su amigo.

La voz profesional del sacerdote

sigue repitiendo las áridas palabras

de la inútil oración siempre repetida

-porque ese es su trabajo-

en la fría tarde de junio.

En la entrada de la letal capilla del cementerio

seis hombres desfallecientes

falsamente seguros

transportan a pulso un féretro

dirigidos y ayudados

por los cuidadosos empleados de la funeraria.

Van con la rigidez en las mandíbulas

la muerte en sus ojos ciego

lágrimas viejas en las mejillas frías.

Un poco más atrás

unas mujeres

enfundas en temblorosos vestidos negros

caminan con honda lentitud agonizante

llorando sin vergüenza

pero pudorosamente

cuando pasan junto a los dos poetas

que esperan ese cortejo que no llega

con el ataúd con el cuerpo de su amigo

sin saber todavía

que la muerte es una separación definitiva

y oyen como en un sueño

la voz profesional del sacerdote

que reza sus palabras heladas

marchitas por la repetición

con su vigésima oración de muertos de ese día

mientras los cortejos pasan sucintamente

y el invierno todavía no empieza

en la fría tarde de junio.

La avenida de cipreses

la enorme explanada de piedra gris

y la entrada de la abierta

desolada

aséptica capilla del cementerio,

se llenan y se vacían

de autos callados

y de lívida gente nocturna.

Hombres que portan féretros

con actitud desplomada

mandíbulas rígidas

y duros ojos ciegos

fijos en la penumbra del pasado.

Lentas mujeres de negro

que caminan gravemente

con cuerpos derrotados

y cabezas cubiertas pero vacías

lloran sin vergüenza avanzan mecánicamente

hasta la voz profesional del sacerdote

que repite siempre las mismas palabras

para uno u otro hombre

de los tantos que llegan

se detienen un momento

y se van para siempre

mientras los dos poetas

se dicen unas pocas y torpes palabras

sin recordar aún todo lo que les queda

y todo lo que les ha sido quitado

por ese ataúd que tarda en llegar

con el cuerpo de su amigo

ese poeta que ya no se lanzará hacia la palabra

hacia sus peligros y alegrías

y esperan el tardío cortejo

en la entrada de la helada capilla ardiente

en la fría

moribunda tarde de junio

del inminente invierno.

El invierno se ha detenido

frente a las puertas del cementerio.

El último cortejo navega serenamente

majestuosamente

por la líquida superficie de la avenida,

llega finalmente al amarradero de la capilla

y entrega con sencillez conmovedora

el ataúd del náufrago.

Los dos poetas sorprendidos y aliviados

llenos de asombro y terror

aunque sin percibir aún claramente

el silencio y la oscuridad de la muerte

que llegan en ese ataúd definitivo

dan las adeudadas explicaciones a su amigo

ese poeta que hace muchos años

compartió con ellos

la alegría y la aventura de la palabra

y les dio pudorosamente

pero sin vergüenza

algunas señas para el viaje.

El invierno está por empezar

se detiene exactamente

en el límite de la estación.

Todo queda exánime

y un aire de irrealidad barre el escenario.

los cipreses se evaporan

y en el instante encantado

todo se detiene.

La acuosa avenida

y la enorme explanada de humo

se disuelven

y la capilla se eleva

hacia el pálido soplo de la eternidad.

El invierno está por empezar

pero nadie lo advierte:

ni los inmóviles deudos

hundidos en el espíritu de la piedad

ni los dos poetas

que flotan con las manos extendidas

hacia el tiempo de su juventud.

Lo único que se mueve

es la nave del ataúd.

Lo único real

es el cuerpo ya náufrago del poeta

que aún palpita

y viene a exigir su última ración de amor

y a bendecir una vez más a los hombres

mientras la fría tarde de junio

pliega y guarda su paño sombrío

y los dos poetas

hipnotizados

abrazan por última vez

el corazón de su amigo

y luchan por comprender por qué

la voz ajena del sacerdote

no maldice ni canta

ni grita ni impreca

ni tiembla ni solloza

sino que repite la helada

insulsa

muerta oración de su oficio

cuando en la fría

final tarde de junio

el sol elige otra órbita.

Y empieza el invierno.

Verano

La tierra

abre sus muslos a la noche

las palabras que no he dicho

se persiguen en el aire.

Tras la ventana

el musgo

la algarabía del verano.

Trato de sorprenderte

antes de que la abeja huya

por su propio perfume.

El aguacero ha tatuado la noche

sólo lo que no he dicho

aún abreva en tu memoria.

Inquieto

el corazón de la estación

sucumbe.

Apoyado en tus hombros

miro el vértigo de mi voz

derrumbarse a tus espaldas.

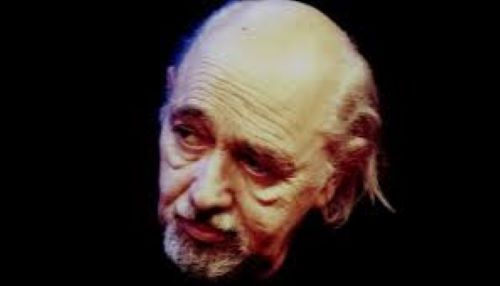

Gianni Siccardi: Nació en Banfield, provincia de

Buenos Aires, en 1933. A los ocho años descubre “la gran poesía” cuando

su abuelo materno le regala una antología de la poesía universal con el

propósito de estimularlo en la lectura “en

serio”. Los poemas le fascinan al igual que el puñado de caramelos

que su abuelo le regala cada vez que los recita de memoria y sin

equivocaciones. “Me

costaba memorizar esos poemas, y seguro que mi abuelo era conciente de

semejante esfuerzo, pero me imagino su felicidad porque eso me obligaba a

leerlos infinidad de veces”, recuerda Siccardi a sesenta años de

aquel momento en que se dio cuenta que era la poesía lo que más le interesaba y

a partir de entonces no se apartará jamás de ella.

Obra publicada (algunos de sus libros): Conversaciones (1962), Travesía (1967), Ella (1989,

reeditado en 1999 con el título Ella

y otros poemas) y Fragmentos (1995).

Preparó para el Centro Editor de América Latina las antologías de los poetas

italianos Eugenio Montale (1987) y Salvatore Quasimodo (1988).

Falleció en el año 2002.

En 2019, el Instituto Luccelli Bonade publicó su obra completa.